目次

Bulletproof Reactとは

Bulletproof ReactはReact (Next.js)のアプリケーションを構築するための、ベストプラクティス集+ディレクトリ構成テンプレートです。

Bulletproofとは「防弾」という意味で、「強固な」という意味もあります。(Bulletは弾)

Waterproof (防水) という言葉を知っている人であれば英単語を理解しやすいと思います。

なので、Bulletproof Reactとは「強固なReact (のベストプラクティス)」という意味です。

Bulletproof Reactはディレクトリ構成が整理されており、例として、react-vite内のpackage.jsonを見ると、vitest, playwright, eslintなどが含まれており、かなりしっかりとしたチェックやテストができる環境になっていることがわかります。

{

"name": "bulletproof-react-vite",

"version": "1.0.0",

"private": true,

"type": "module",

"scripts": {

"dev": "tsc && vite",

"build": "tsc && vite build --base=/",

"preview": "vite preview",

"test": "vitest",

"test-e2e": "pm2 start \"yarn run-mock-server\" --name server && yarn playwright test",

"prepare": "husky",

"lint": "eslint src --ignore-path .gitignore",

"check-types": "tsc --project tsconfig.json --pretty --noEmit",

"generate": "plop",

"storybook": "storybook dev -p 6006",

"build-storybook": "storybook build",

"run-mock-server": "vite-node mock-server.ts | pino-pretty -c"

},

// 以下略

}非常に参考になる構成ですが、初心者の方だとこれらの構成の意図や使い方がわからず、起動すらできないこともあります。

そのため、この記事ではBulletproof Reactの起動方法や使用されている便利なツールなどについて解説しています。

Bulletproof Reactのダウンロード

まず、git cloneコマンドで任意の場所にダウンロードします。

git clone https://github.com/alan2207/bulletproof-react.gitダウンロードしたらcdコマンドでbulletproof-react/appsに移動して、lsコマンドを実行すると3つのディレクトリが確認できます。

cd apps

ls

nextjs-app nextjs-pages react-viteこの3つのディレクトリはそれぞれ以下のように分けられています。

| nextjs-app | Next.js 13以降のApp Router |

| nextjs-pages | 旧来のNext.jsのPages Router |

| react-vite | React + Viteを使ったSPA |

旧来のNext.jsのPages Routerで新規プロジェクトを作成することはほぼないので、Next.jsの技術選定の勉強にはnextjs-app、Reactの場合はreact-viteを参考にします。

この記事は初心者向けのため、react-viteでの起動方法などについてのみ解説します。

最初にcdコマンドでreact-viteに移動してください。

cd react-vite

pwd

/Users/iwb/Desktop/bulletproof-react/apps/react-viteBulletproof Reactのインストール

Bulletproof Reactではyarnコマンドを使用するため、yarn --versionを実行してバージョンが表示されない場合は以下のコマンドで事前にインストールしてください。

yarn --version

1.22.22npm install --global yarn最近はnpm, pnpm, deno, bunなどが使われることが多いので、yarnを使ったことがない方が多いと思います。

使い方はnpmと大体同じで、パッケージのインストールなどに利用します。

インストールはcdでreact-viteに移動していれば、yarnを入力して実行するだけです。

yarn

yarn install v1.22.22

[1/4] 🔍 Resolving packages...

[2/4] 🚚 Fetching packages...

[3/4] 🔗 Linking dependencies...

warning " > @testing-library/user-event@14.5.2" has unmet peer dependency "@testing-library/dom@>=7.21.4".

warning Workspaces can only be enabled in private projects.

warning Workspaces can only be enabled in private projects.

[4/4] 🔨 Building fresh packages...

$ husky

✨ Done in 9.52s.yarnはnpmよりも処理が早く、「yarn run dev」は「yarn dev」のように「run」を省略して実行できるということだけ知っておけば、この記事の範疇では問題ありません。

Bulletproof Reactの起動

Bulletproof Reactを起動するにはreact-vite内の.env.exampleファイルを.envにリネームする必要があります。

.envファイルはアプリケーションの環境変数を定義するためのファイルです。

.envファイルが用意できたら、yarn devコマンドで起動してローカルのURLでブラウザでアクセスできるようになります。

yarn dev

yarn run v1.22.22

$ vite

VITE v5.2.11 ready in 245 ms

➜ Local: http://localhost:3000/

➜ Network: use --host to expose

➜ press h + enter to show help

Browserslist: caniuse-lite is outdated. Please run:

npx update-browserslist-db@latest

Why you should do it regularly: https://github.com/browserslist/update-db#readme「Browserslist: caniuse-lite is outdated.」と表示される場合は「npx update-browserslist-db@latest」でアップデートすると表示されなくなります。

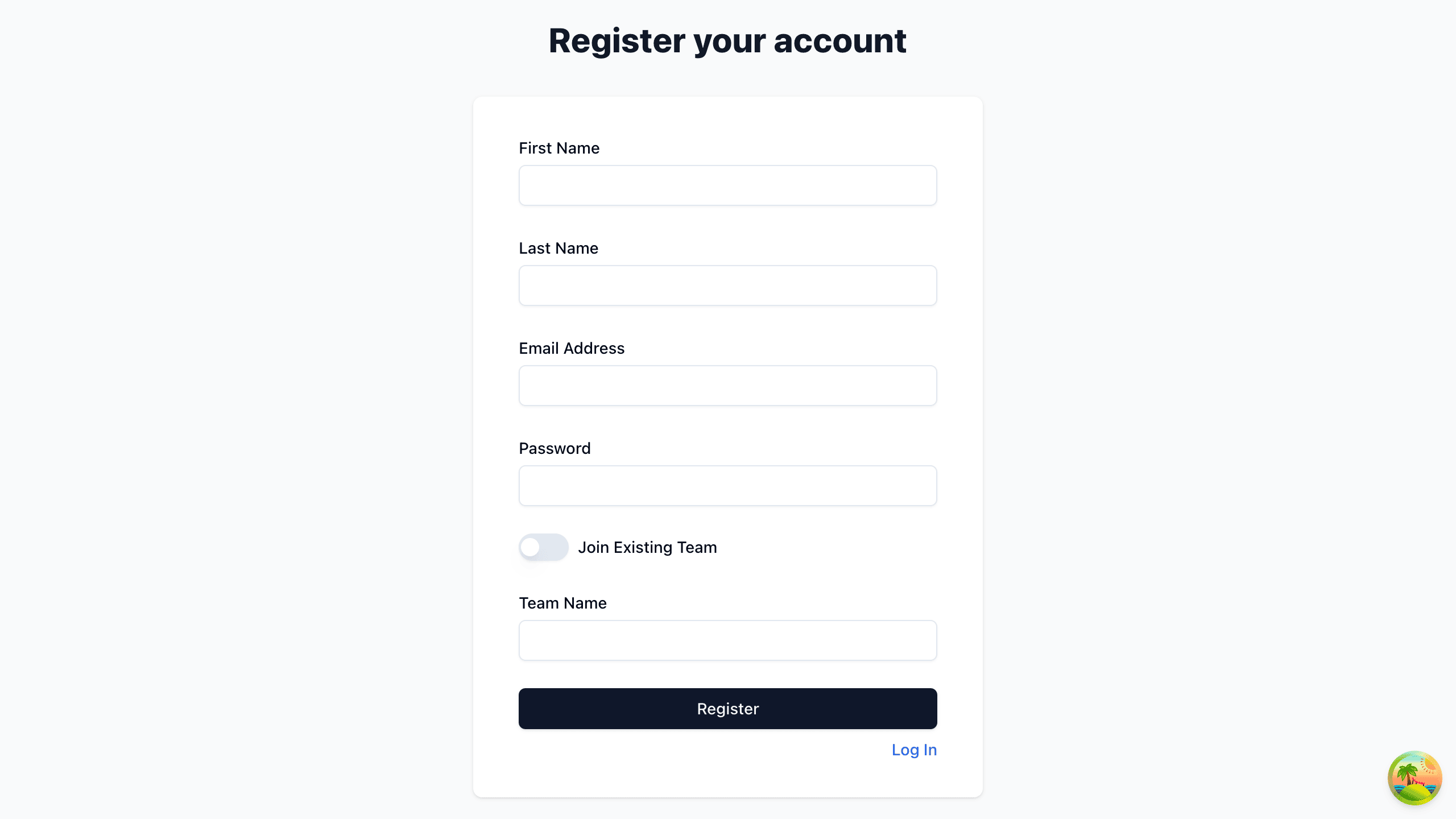

npx update-browserslist-db@latest起動してlocalhost:3000にアクセスすると、下図のような画面が表示されます。

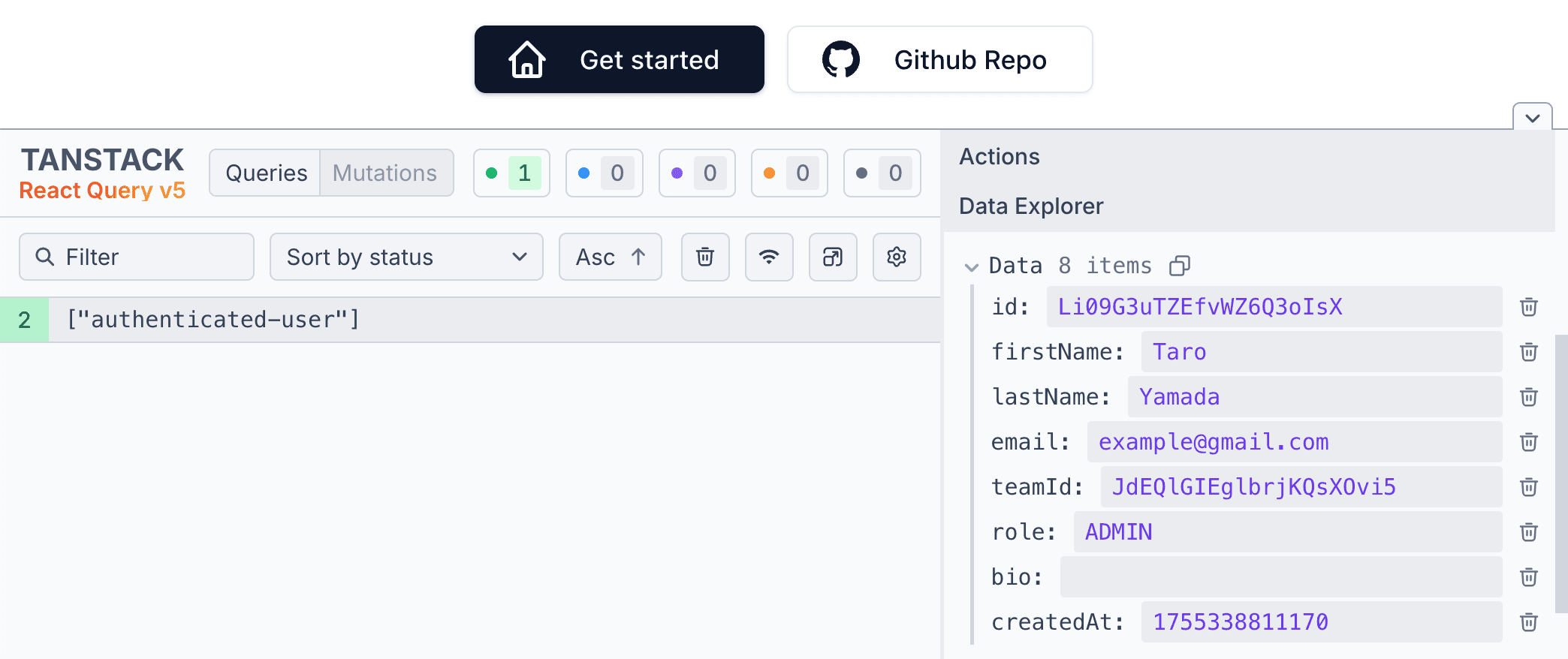

右下に表示される🏝️アイコンはTanStack React Queryのデベロッパーツールを開くためのボタンです。

TanStack React Queryとはサーバー状態管理に特化したライブラリです。

ログインした状態でボタンを押すと、ログイン中のユーザーのデータなどを確認できます。

Get startedを押してログイン画面を開く

トップページに表示されている「Get started」のボタンを押すと未ログインであればログインページに遷移します。

ログイン画面のRegisterのリンクをクリックすると登録画面に遷移します。

この画面で登録しても、登録情報は使用しているデバイスのローカルストレージに保存されるので情報は外部に送信されません。

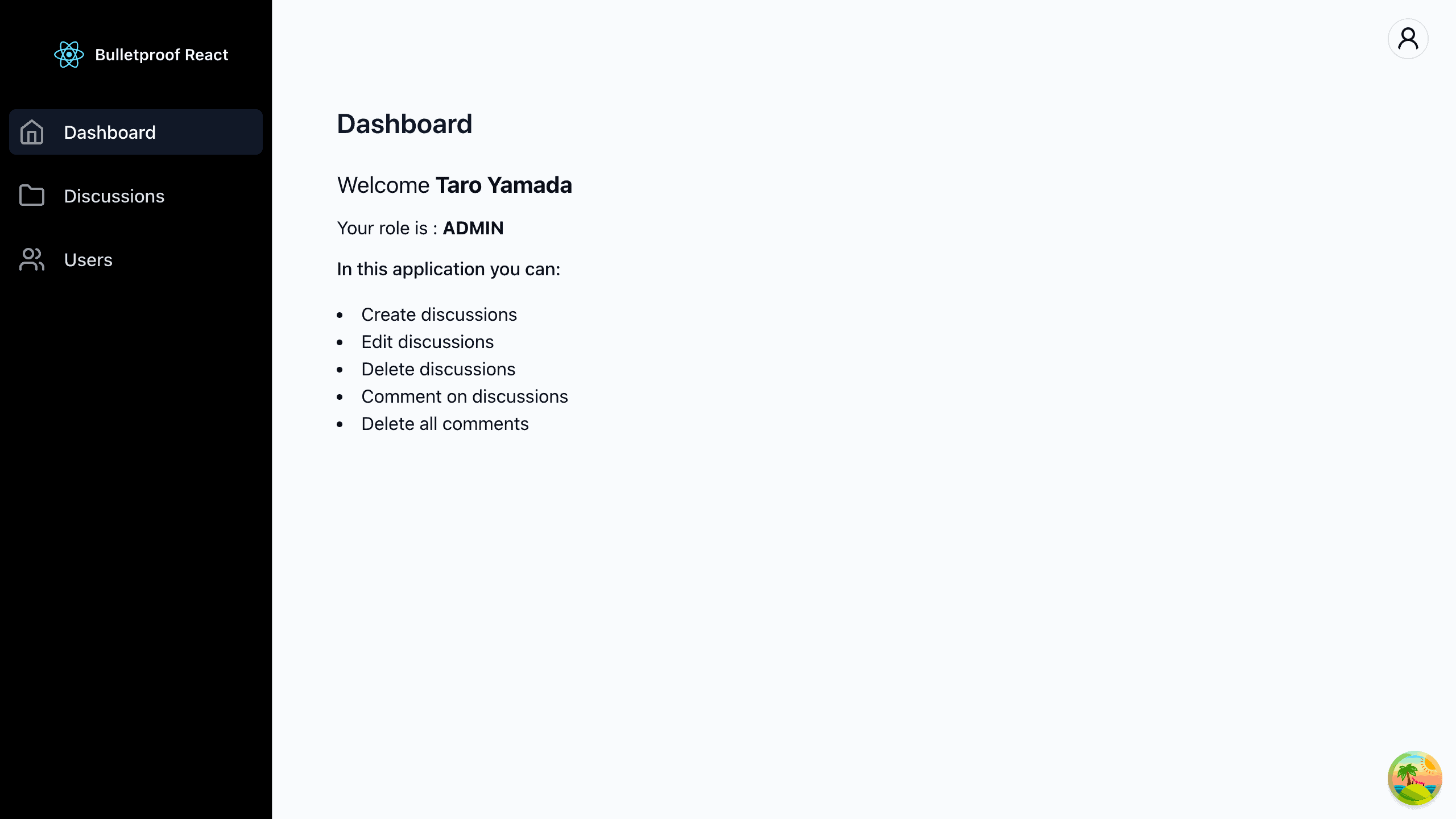

試しに必要事項を入力して登録してみてください。登録するとログイン状態となり、ダッシュボード画面に遷移します。

ログイン中はログイン画面のURLにアクセスしようとするとダッシュボード画面にリダイレクトされます。

ログイン画面URL

http://localhost:3000/auth/login

↓

ダッシュボード画面URL

http://localhost:3000/app

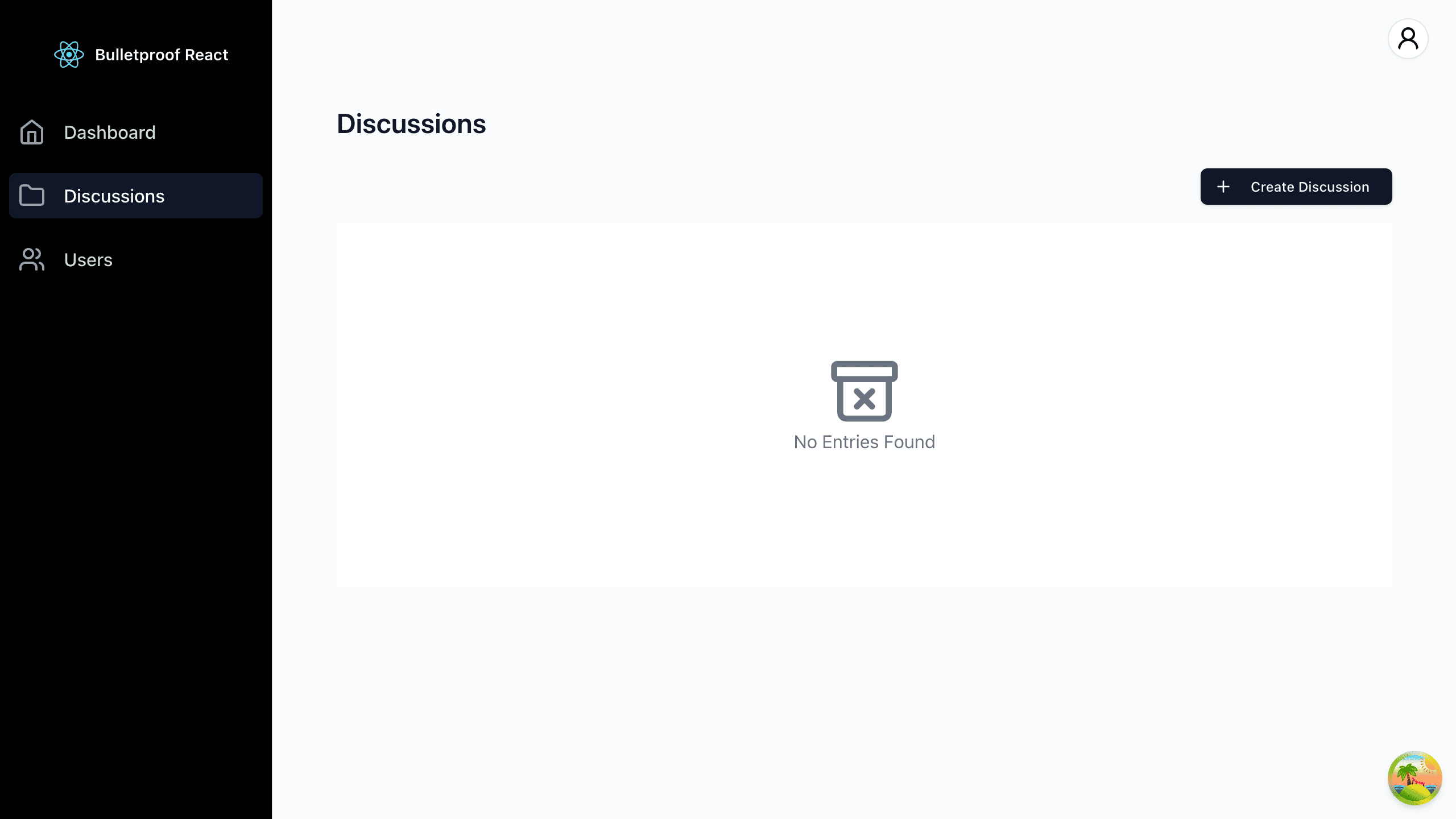

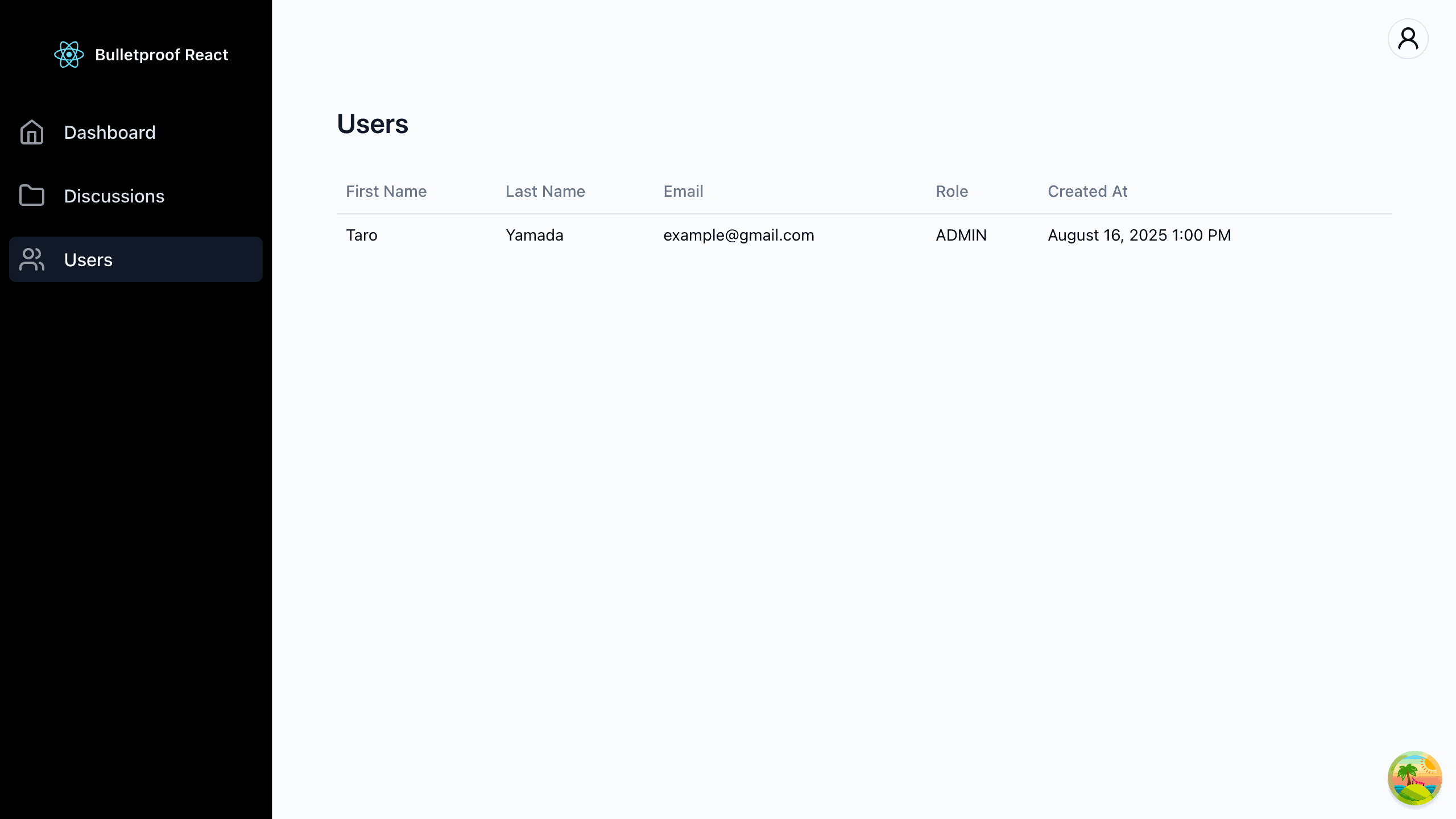

ダッシュボード画面の左メニューからはディスカッション画面とユーザー画面に遷移できます。

これらの画面のファイルは react-vite/src/app 内にあるので、どのようなコードで作られているのか編集しながら学習できます。

例えば、トップページのファイルは react-vite/src/app/routes/landing.tsx なので、コード内の「Showcasing Best Practices For Building React Applications」を「Reactの勉強中」に変更して保存すれば画面に反映されます。

<img src={logo} alt="react" />

<p>Reactの勉強中</p>

ビルドしてサーバーにアップロードする

「yarn build」コマンドを実行するとdistディレクトリにファイルがビルドされ、アップロードできるようになります。

試しにNetlifyにログインして、ビルドされたdistディレクトリをドラッグ&ドロップするとBulletproof Reactが下記のようなURLにアクセスして確認できるようになります。

https://taupe-salmiakki-31edfb.netlify.app

ちなみにビルドしたものをローカルで確認する場合は「yarn preview」コマンドを使用します。

ビルド時のtscについて

package.jsonのscriptsのbuildを確認すると「vite build」の前に「tsc」が実行されていることが確認できます。

tscとはTypeScript Compilerという型チェックと.jsファイルの変換コマンドです。

{

"name": "bulletproof-react-vite",

"version": "1.0.0",

"private": true,

"type": "module",

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "tsc && vite build --base=/",

// 以下略

}

}ビルドだけならvite buildのコマンドだけでもできますが、vite buildコマンドはTypeScriptの型エラーが発生していても無視してビルドできてしまいます。

そのため、ビルドの前にtscで型チェックを行い、型エラーがある場合はビルドされないようになっています。

例えば、landing.tsx内の「user」に「user: string」という間違った型にした状態でビルドを実行すると、型が間違っているためtscの型エラーとなるのでビルドできません。

yarn build

yarn run v1.22.22

$ tsc && vite build --base=/

src/app/routes/landing.tsx:11:9 - error TS2322: Type 'UseQueryResult<User, unknown>' is not assignable to type 'string'.

Type 'QueryObserverRefetchErrorResult<User, unknown>' is not assignable to type 'string'.

11 const user: string = useUser();これを見ることでビルド前にはtscで型チェックするということが必要であることがわかります。

企業によってはビルド前にtscによる型チェックをせずにビルドしてしまっているケースがあるため、TypeScriptを使用している場合はビルドに型チェックが必要だということを覚えておくと良いです。

また、yarn buildコマンドは本番用ビルドなので、事前に.d.tsの型定義ファイルを生成する役割もあります。

Vitestについて

「yarn test」を実行するとVitestが実行されます。

yarn testVitestとはViteプロジェクト向けに作られたテストフレームワークです。

Vitest | Next Generation testing framework

vitestのテストファイルは「__tests__」というディレクトリに入れられており、例えばseo内のhead.tsxのテストには src/components/seo/tests/head.test.tsx のファイルが使用されています。

head.test.tsx内のコードは以下のようになっており、titleおよびdescriptionを入れた際に想定通りの値が返ってくるかテストされています。

import { render, waitFor } from '@/testing/test-utils';

import { Head } from '../head';

test('should add proper page title and meta description', async () => {

const title = 'Hello World';

const titleSuffix = ' | Bulletproof React';

const description = 'This is a description';

render(<Head title={title} description={description} />);

await waitFor(() => expect(document.title).toEqual(title + titleSuffix));

const metaDescription = document.querySelector("meta[name='description']");

expect(metaDescription?.getAttribute('content')).toEqual(description);

});もし、head.tsx内のコードが以下のようにdescriptionのmetaタグが抜けているコードになっている場合は、前述のテストの結果はエラーになります。

import { Helmet, HelmetData } from 'react-helmet-async';

type HeadProps = {

title?: string;

description?: string;

};

const helmetData = new HelmetData({});

export const Head = ({ title = '' }: HeadProps = {}) => {

return (

<Helmet

helmetData={helmetData}

title={title ? `${title} | Bulletproof React` : undefined}

defaultTitle="Bulletproof React"

></Helmet>

);

};yarn test

yarn run v1.22.22

$ vitest

DEV v2.1.4 /Users/iwb/Desktop/bulletproof-react/apps/react-vite

✓ src/hooks/__tests__/use-disclosure.test.ts (4)

✓ src/lib/__tests__/authorization.test.tsx (4) 894ms

❯ src/components/seo/__tests__/head.test.tsx (1)

× should add proper page title and meta descriptionpm2とPlaywrightについて

「yarn test-e2e」を実行するとpm2とPlaywrightが実行されます。

yarn test-e2eBulletproof ReactのPlaywrightのバージョンが古くて、そのままだとE2Eテストがエラーになるので、初回は実行前に以下のコマンドでPlaywrightを最新化する必要があります。

yarn playwright installpm2はモックサーバーをバックグラウンドで起動するプロセス管理を行うためのツールです。

「yarn dev & yarn playwright test」だとE2Eテストを安定して回せないため、pm2を使用してモックサーバーをバックグラウンドで起動するほうが安定して起動できて管理もしやすいです。

試しにinput.tsxの<input>にdisabledを追加してから「yarn test-e2e」を実行すると、入力不可になるため以下のようにE2Eテストが失敗します。

14 | // registration:

> 15 | await page.getByLabel('First Name').click();

| ^

16 | await page.getByLabel('First Name').fill(user.firstName);

17 | await page.getByLabel('Last Name').click();

18 | await page.getByLabel('Last Name').fill(user.lastName);package.jsonのprepareについて

package.jsonには「"prepare": "husky",」という記述があります。

{

"name": "bulletproof-react-vite",

"version": "1.0.0",

"private": true,

"type": "module",

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "tsc && vite build --base=/",

"preview": "vite preview",

"test": "vitest",

"test-e2e": "pm2 start \"yarn run-mock-server\" --name server && yarn playwright test",

"prepare": "husky",

// 略

}

}これを見て、「yarn prepare」を実行して「husky」を実行するのだろうと考える方がいると思いますが、それは間違いです。

prepareスクリプトはyarn installを実行したあとに、自動的に呼び出されるフックです。

よって、「yarn install」実行後に自動的に実行させるものなので、開発者が「yarn prepare」を直接実行するのは正しい使い方ではないです。

試しに「"prepare": "echo Hello",」に書き換えて「yarn」コマンドを実行すると、yarn installの処理後に「Hello」が出力されます。

yarn

yarn install v1.22.22

[1/4] 🔍 Resolving packages...

success Already up-to-date.

$ echo Hello

Hello

✨ Done in 0.18s.Huskyについて

HuskyとはGitフック(コミット前やプッシュ前に特定の処理を走らせる仕組み)を簡単に設定できるツールです。

現在のBulletproof ReactではHuskyがコミット時に実行されないので、使用する場合は公式サイトのドキュメントを参照してください。

ESLintについて

「yarn lint」を実行するとESLintが実行されます。

head.tsxのコードのconstをvarに変えて、「yarn lint」を実行するとESLintのエラーとして検出されます。

yarn lint

yarn run v1.3.2

$ eslint src --ignore-path .gitignore

/Users/iwb/Desktop/bulletproof-react/apps/react-vite/src/components/seo/head.tsx

8:1 error Unexpected var, use let or const instead no-var

✖ 1 problem (1 error, 0 warnings)

1 error and 0 warnings potentially fixable with the `--fix` option.ESLintの対象は「src」配下のディレクトリとなっており、「--ignore-path .gitignore」により、.gitignoreに記載されているファイルは対象外になっています。

yarn check-typesコマンドについて

「yarn check-types」コマンドでtscを以下のオプションで実行できます。

"check-types": "tsc --project tsconfig.json --pretty --noEmit",各オプションは以下の目的で付けられています。

- --project tsconfig.json: 使用するtsconfig.jsonファイルの指定

- --pretty: エラーメッセージを色付きの見やすいフォーマットで出力

- --noEmit: コンパイルしてもJavaScript の出力ファイルを作らない

上記のオプションからもわかるように、check-typesはTypeScriptのコンパイルではなく「型チェック専用」として使われています。

check-typesなら型チェックのみ(コンパイルなし)なので高速で処理できるため、ビルド前の型チェックはこの方法がベストプラクティスになっています。

plopについて

「yarn generate」コマンドでplopを実行できます。

plopとは簡単にコードやファイルのテンプレートを自動生成できるツールです。

「yarn generate」コマンドを実行するとコンポーネント名と保存場所を聞かれるので、それぞれを入力すると指定した場所にディレクトリとファイルが作成されます。

yarn generate

yarn run v1.22.22

$ plop

? component name modal

? Which feature does this component belong to? components

? folder in components ui

✔ ++ /src/components/ui/modal/index.ts

✔ ++ /src/components/ui/modal/modal.tsx

✔ ++ /src/components/ui/modal/modal.stories.tsx

✨ Done in 17.80s.react-vite/generators/component/index.cjs に設定ファイルがあり、以下のような設定によりディレクトリとファイルが出力されるようになっています。

const path = require('path');

const fs = require('fs');

const featuresDir = path.join(process.cwd(), 'src/features');

const features = fs.readdirSync(featuresDir);

/**

*

* @type {import('plop').PlopGenerator}

*/

module.exports = {

description: 'Component Generator',

prompts: [

{

type: 'input',

name: 'name',

message: 'component name',

},

{

type: 'list',

name: 'feature',

message: 'Which feature does this component belong to?',

choices: ['components', ...features],

when: () => features.length > 0,

},

{

type: 'input',

name: 'folder',

message: 'folder in components',

when: ({ feature }) => !feature || feature === 'components',

},

],

actions: (answers) => {

const componentGeneratePath =

!answers.feature || answers.feature === 'components'

? 'src/components/{{folder}}'

: 'src/features/{{feature}}/components';

return [

{

type: 'add',

path: componentGeneratePath + '/{{kebabCase name}}/index.ts',

templateFile: 'generators/component/index.ts.hbs',

},

{

type: 'add',

path: componentGeneratePath + '/{{kebabCase name}}/{{kebabCase name}}.tsx',

templateFile: 'generators/component/component.tsx.hbs',

},

{

type: 'add',

path: componentGeneratePath + '/{{kebabCase name}}/{{kebabCase name}}.stories.tsx',

templateFile: 'generators/component/component.stories.tsx.hbs',

},

];

},

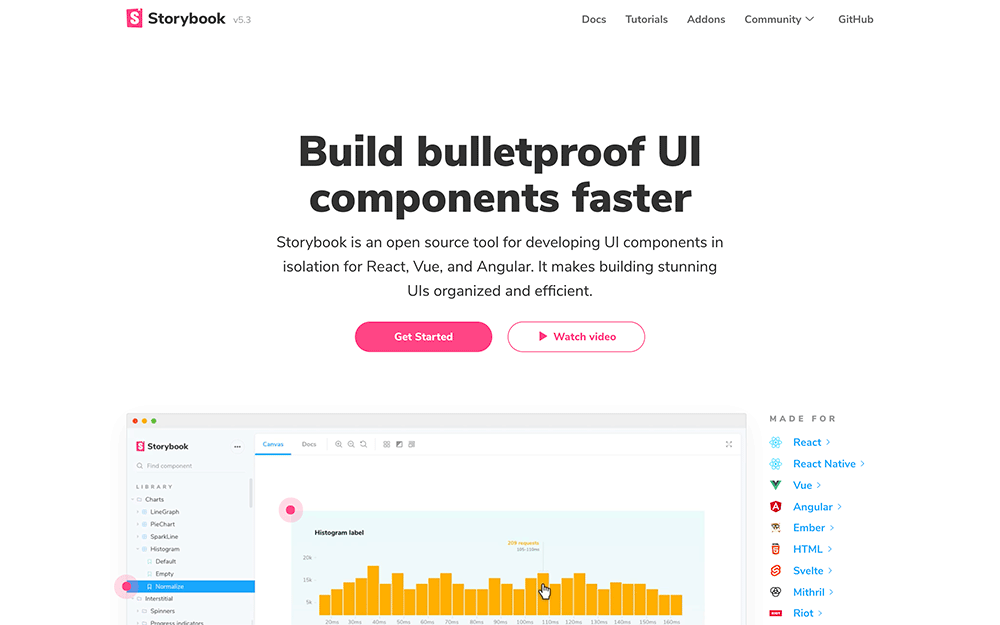

};Storybookについて

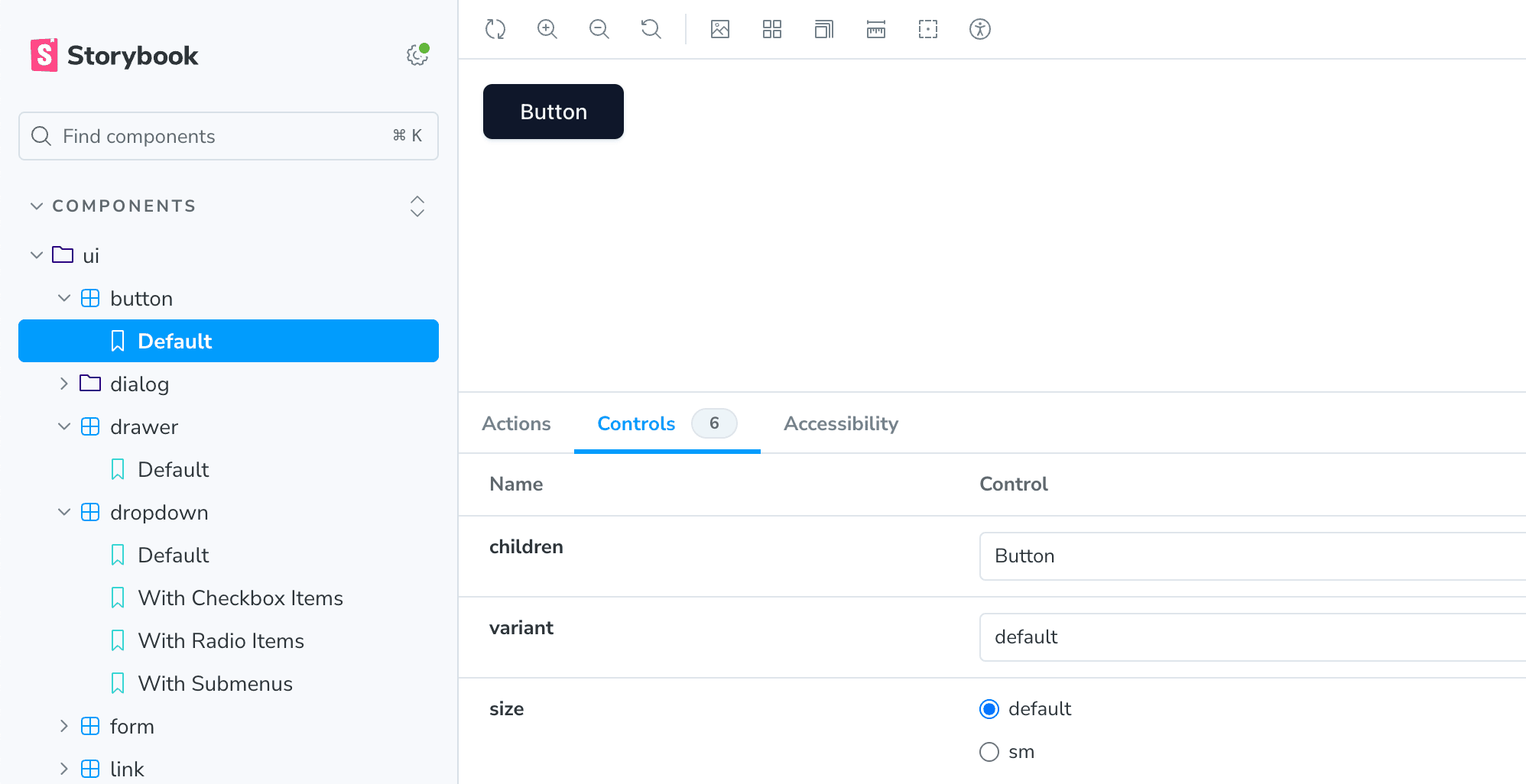

「yarn storybook」コマンドでStorybookを起動できます。

StorybookとはUIコンポーネントのカタログツールです。

起動すると http://localhost:6006/ にアクセスすることで、各コンポーネントがドキュメント化された状態で確認できます。

前述のplop実行時にmodal.stories.tsxというファイルが生成されていましたが、Storybookのコンポーネントはxxxx.stories.tsxのファイルでコンポーネントを読み込んで設定することで画面上に表示できます。

storybook buildについて

「yarn build-storybook」コマンドでStorybookをビルドできます。

ビルドしたStorybookはアップロードすればブラウザでアクセスできるようになります。

https://comforting-sorbet-d2968f.netlify.app

run-mock-serverについて

「yarn run-mock-server」コマンドでAPIのモックサーバーを起動できます。

APIのURLは.envにありますが、デフォルトだと「https://api.bulletproofapp.com」になっているので、「http://localhost:8080/api」に変更してください。

VITE_APP_API_URL=http://localhost:8080/api

VITE_APP_ENABLE_API_MOCKING=trueこの状態で「yarn run-mock-server」を実行して、http://localhost:8080/api/healthcheck にアクセスすれば、{ "ok": true } が返ってきます。

react-vite/src/testing/mocks/handlers/index.ts にモックAPIのコードが書かれているので、例えば /api/date を追加したい場合は以下のようになります。

export const handlers = [

...authHandlers,

...commentsHandlers,

...discussionsHandlers,

...teamsHandlers,

...usersHandlers,

http.get(`${env.API_URL}/healthcheck`, async () => {

await networkDelay();

return HttpResponse.json({ ok: true });

}),

http.get(`${env.API_URL}/date`, async () => {

return HttpResponse.json({ date: new Date().toISOString() });

}),

];まとめ

Bulletproof Reactのpackage.jsonのscriptsは以下のようになっています。

はじめは「yarn dev」で開発環境を起動するなど、各scriptsを実行して試してみると学びが多いです。

{

"name": "bulletproof-react-vite",

"version": "1.0.0",

"private": true,

"type": "module",

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "tsc && vite build --base=/",

"preview": "vite preview",

"test": "vitest",

"test-e2e": "pm2 start \"yarn run-mock-server\" --name server && yarn playwright test",

"prepare": "husky",

"lint": "eslint src --ignore-path .gitignore",

"check-types": "tsc --project tsconfig.json --pretty --noEmit",

"generate": "plop",

"storybook": "storybook dev -p 6006",

"build-storybook": "storybook build",

"run-mock-server": "vite-node mock-server.ts | pino-pretty -c"

},

// 中略

}scriptsを一通り確認したら、次はpackage.jsonのdevDependenciesから使用されているパッケージを確認したり、ファイル構造や使用されているコードがどうなっているか調べながら学ぶと良いと思います。(すべての内容は書ききれないので割愛します)